Имя Николая Поликарпова чаще всего ассоциируется с «ишачками» – истребителями 30-х годов. Не забыт и легендарный ночной бомбардировщик У-2 (По-2). Но в их тени остались ранние машины выдающегося конструктора – в том числе многоцелевой самолёт Р-5. А ведь этот биплан некоторое время был одним из основных самолётов ВВС РККА, где выполнял множество различных функций.

Ему нашлось место не только в военно-воздушных силах – гражданская авиация получила около тысячи Р-5. Самолёт Поликарпова любили за простоту и неприхотливость в эксплуатации, а по надёжности конструкции Р-5 мог бы поспорить и с У-2.

История создания

В 20-е годы считалось, что основой военной авиации должны быть лёгкие многоцелевые самолёты. Уровень развития авиапромышленности не располагал к строительству множества специализированных самолётов, а технические требования были достаточно невысокими, чтобы им удовлетворяла одна и та же машина.

«Универсальный» летательный аппарат должен был проводить разведку, бомбить объекты, обеспечивать поддержку наземных войск пулемётным огнём. Кроме того, опыт послевоенных лет показал, что такая техника находит применение и в мирной жизни – в качестве транспортных и пассажирских самолётов.

Первым «многоцелевым разведчиком» в СССР стал Р-1, представляющий собой адаптированный вариант британского самолёта DH-9. Р-1 оказался настолько удачным, что ни цельнометаллический Р-3, ни модернизированный Р-4 заменить его не смогли. Однако замена была уже необходимой – требовался самолёт с более высокими боевыми качествами.

В 1926 году отдел сухопутного самолётостроения ЦКБ Авиатреста, возглавляемый Николаем Поликарповым, начал разработку нового разведчика, получившего индекс Р-5.

К лету 1927 года подготовили и утвердили эскизную схему Р-5, а в августе уже построили макет из дерева. Первый прототип строили в течение 1928 года, а в сентябре того же года его поднял в воздух Михаил Громов. По результатам облёта в конструкцию внесли некоторые изменения (в частности, увеличили площадь оперения), а в начале 1929 года начались государственные испытания.

Цикл испытаний завершился ночным беспосадочным перелётом по маршруту Москва-Севастополь. Кроме лётчика-испытателя Виктора Писаренко в перелёте участвовал командующий ВВС РККА Алкснис.

Конструкция

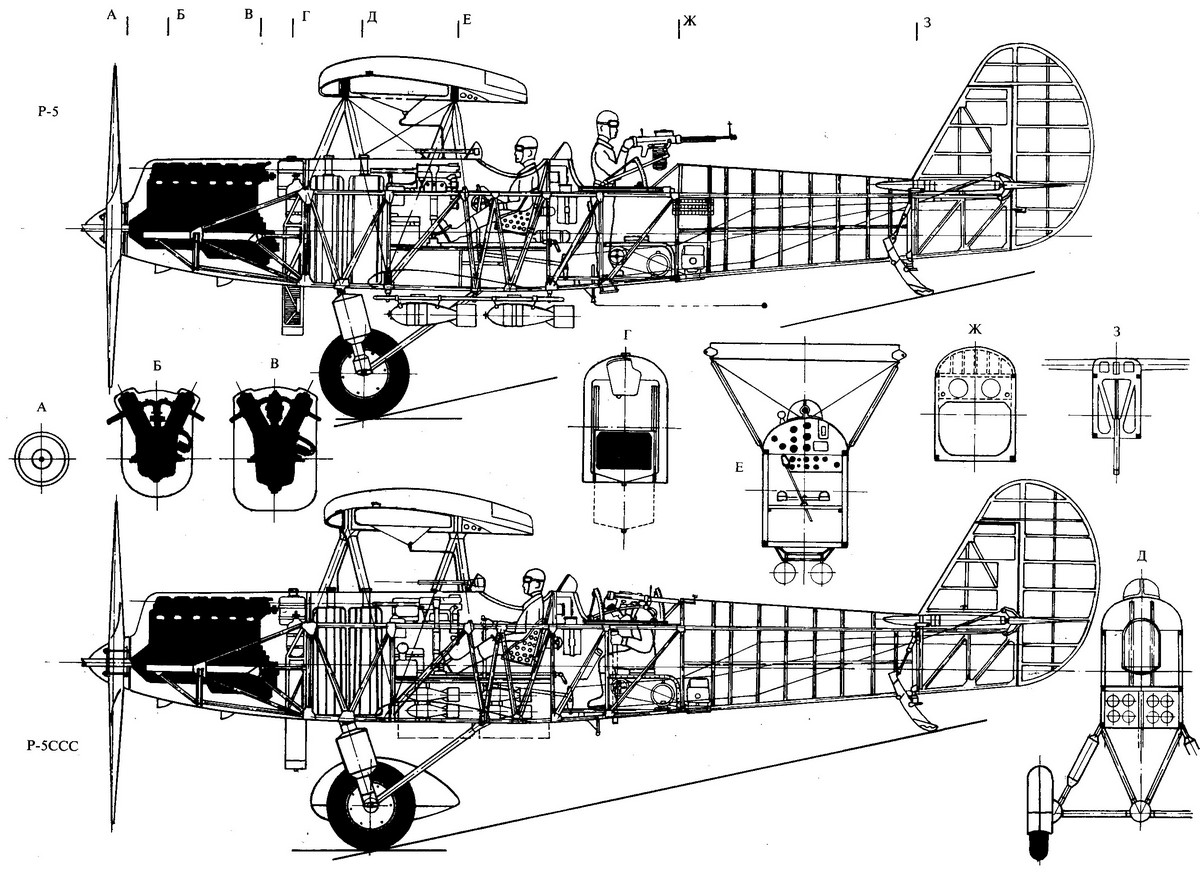

Самолёт Р-5 был построен по схеме биплана – точнее, полутораплана, у которого крыла два, но нижнее меньше, чем верхнее. Такая схема позволяла получить компромисс между монопланом с низким лобовым сопротивлением и бипланом с низкой посадочной скоростью. Конструкция самолёта смешанная – дюраль применялся ограниченно (например, для изготовления стоек крыльев и капота двигателя), а соединительные узлы выполнялись из мягкой стали.

Фюзеляж Р-5 был 4-гранным, с 3 плоскими гранями и закруглённой верхней.

Силовой набор фюзеляжа – из сосны, обшивка фанерная. Спереди находилась моторама из дюралевых профилей и труб. Крылья 2-лонжеронной конструкции, их силовой набор также выполнялся из сосны, но обшивка была уже не фанерная, а полотняная. Нижнее крыло защищалось ободом из дюраля. Элероны устанавливались только на верхнее крыло. Хвостовое оперение – полностью деревянное, также имело дюралевый обод.

На мотораме устанавливался 12-цилиндровый двигатель М-17 объёмом в 46 литров. Этот двигатель был лицензионным вариантом немецкого мотора BMW VI. В базовом исполнении М-17 развивал 680 л.с, а его форсированная за счёт повышенной степени сжатия модификация М-17Ф «выдавала» 730 сил.

Топливные баки из железа с оцинковкой находились перед кабиной пилотов и вцентроплане верхнего крыла. Радиатор системы охлаждения был выпускным – в случае необходимости его опускал в поток воздуха пилот, пользуясь специальным штурвальчиком. Расширительный бачок тоже разместили в центроплане верхнего крыла.

Шасси самолёта имело пластинчатые амортизаторы, колёса первоначально были спицованные, без тормозов. Впоследствии, ради сокращения пробега при посадке, колёса заменили дисковыми, с тормозами. Для эксплуатации в зимний период Р-5 оснащался деревянными лыжами, окованными металлом.

Курсовое вооружение Р-5 состояло из 7,62 мм пулемёта ПВ-1 (авиационная модификация системы Максима), оснащённого синхронизатором. Прицеливание лётчик производил с помощью прицела ОП-1 (оптического, не дающего увеличения) и кольцевого визира. Во второй кабине устанавливалась оборонительная турель с двумя 7,62 мм пулемётами ДА (Дегтярёва Авиационный).

Бомбовое вооружение подвешивалось на 2 подфюзеляжных и 8 подкрыльевых держателях.

Нормальной нагрузкой для самолёта-разведчика составляла 256 кг, бомбардировщик мог взять до 400 кг. Бомбовый прицел устанавливался в полу кабины лётчика-наблюдателя. В состав специализированного оборудования для разведчиков входили аэрофотоаппараты системы Потте.

Модификации

Базовый самолёт Р-5 стал основой для множества модификаций. Штурмовик Р-5Ш получил усиленное вооружение – под нижним крылом устанавливали целую батарею из 8 пулемётов ПВ-1, а максимальная бомбовая нагрузка была увеличена до 500 кг. Одноместный торпедоносец Р-5Т имел переделанное шасси, чтобы освободить под фюзеляжем место для торпеды. Морской разведчик МР-5 установили на деревянные поплавки, оклеенные полотном.

Лёгкий самолёт для гражданской авиации получил обозначение П-5. На его базе также подготовили поплавковый вариант. П-5Л (или ПЛ-5) оснастили «лимузином» – закрытой кабиной для 2 пассажиров. Более совершенный ПР-5 получил закрытую кабину и изменённый фюзеляж, внутри которого размещался отсек для 4 человек. ПР-5 мыслился, как самолёт для северных регионов, но в итоге для Арктики разработали другую модификацию – АРК-5. Тот вариант оснащался обогревом кабины и бортовыми контейнерами для погрузки снаряжения.

На базе разведчика Р-5 строились и опытные машины.

Хвостовое оперение создавало «мёртвую зону» в секторе обстрела оборонительной турели – это попытались устранить с помощью оперения V-образной формы. Для испытания авиационных дизелей использовали Р-5, оснащённый немецким мотором JuMo-4. Кроме этого, разведчик активно использовался для экспериментов изобретателя Гроховского. Самой известной его разработкой стали грузовые контейнеры, подвешивающиеся на бомбодержателях.

Другой проект представлял собой воздушный укладчик кабеля – за кабиной наблюдателя устанавливалась катушка с кабелем, который разматывался с помощью сброшенного груза. Наконец, под крылом Р-5 пытались подвешивать обтекаемые капсулы, из которых должны были десантироваться парашютисты.

Ещё в начале 30-х годов Р-5 пытались оснастить верхним разрезным крылом с механизацией. Машина успешно прошла испытания, но было решено, что лётные качества удовлетворительны и без усложнения конструкции. Вариант с улучшенной аэродинамикой, форсированным двигателем и усиленным вооружением получил название Р-5ССС (или просто ССС). Он стал основой для Р-Z – модификации настолько глубокой, что её уместно читать уже другой моделью самолёта.

Р-Z получил фюзеляж овального сечения, закрытую кабину и новый двигатель М-34. Выпускалась и пассажирская модификация П-Z, но её долговечность оказалась ниже, чем у самолёта П-5.

Эксплуатация

Серийное производство самолётов Р-5 началось в 1930 году. Биплан начал поступать в строевые части, где вскоре выяснили, что по тактико-техническим характеристикам в воздушном бою разведчик не уступает даже истребителям И-3. В том же году специально подготовленные самолёты совершили «Большой восточный перелёт» с заходом в Турцию, Иран и Афганистан. Биплан Поликарпова произвёл такое хорошее впечатление, что и в Турцию, и в Иран впоследствии поставлялся на экспорт.

С 1931 года Р-5 начал становиться основным самолётом советских ВВС, первые экземпляры получила и гражданская авиация. А в 1933 году именно разведчики Р-5 использовались для спасения экипажа парохода «Челюскин», затёртого льдами.

В ходе этих вылетов, кстати, использовались «грузовые ящики» Гроховского.

В том же 1933 году правитель северокитайской провинции Синьцзян Шэн Шинцай предпринял меры по сближению с СССР. В число соглашений входила и договорённость о советской помощи с развитием авиации. Присланные из Союза самолеты Р-5 вместе с лётчиками использовались по прямому назначению в ходе боёв с мятежным военачальником Ма Чжунъином.

Во второй половине 30-х годов разведчики отправили испанским республиканцам. К этому времени скорость биплана уже была недостаточной, и применялись они, как правило, для ночных бомбардировок. Советские машины Р-5 продолжали использоваться в роли разведчиков и штурмовиков на протяжении последующих конфликтов с участием СССР – на Халхин-Голе и в войне с Финляндией. Несколько разведчиков было захвачено финнами, но в строй они не вводились.

К началу Великой Отечественной Войны в рядах ВВС всё ещё числилось большое количество бипланов Поликарпова. Для роли штурмовика Р-5 уже не годился, но продолжал использоваться в качестве разведчика, ночного бомбардировщика и связного самолёта. В боевых частях эксплуатацию старого самолёта завершили только в 1944 году. В гражданской авиации Р-5 продолжал служить и некоторое время после войны, выполняя функции курьерского и почтового транспорта. Окончательно «ушёл на покой» старый биплан только к началу 50-х годов.

Лётно-технические характеристики

Разведчик Р-5 стал, в каком-то смысле уникальным самолётом. Большинство его одноклассников вышло из эксплуатации ещё в 30-е годы, а по универсальности с ним вряд ли кто-то мог сравниться. Можно сопоставить параметры биплана Поликарпова с британским лёгким бомбардировщиком «Харт».

| ТТХ | Р-5 | Hawker Hart |

|---|---|---|

| Размах крыла, м | 15,5 | 11,3 |

| Длина, м | 10,5 | 8,9 |

| Максимальная взлётная масса, т | 3,3 | 2 |

| Максимальная скорость, км/ч | 228 | 298 |

| Вооружение | 7,62 мм курсовой пулемёт, 2х7,62 мм пулемёта на турели | 7,7 мм курсовой пулемёт, 7,7 мм турельный пулемёт |

| Боевая нагрузка, кг | 500 | 227 |

Британский самолёт уступал машине Поликарпова по массе и размерам, и превосходил по скоростным качествам. Возможно, это и стало платой за меньшую универсальность – «Харт» использовался в основном, как бомбардировщик.

Существовали модификации связного самолёта и истребителя, но ни штурмовика, ни пассажирского самолёта из «Харта» не получилось. Кроме того, в Королевских ВВС он не имел такого значения, как Р-5 в советской авиации.

Самолёт-разведчик Р-5 получился очень удачной машиной.

Он не обладал выдающимися параметрами или передовой конструкцией, но в то время важнее было иметь простую и надёжную конструкцию и не вызывать трудностей в эксплуатации.

Характеристики машины были подобраны наиболее оптимально. Это и обеспечило долговечность и многофункциональность самолёта.